日本列島の成り立ち(3000万年前~現在)

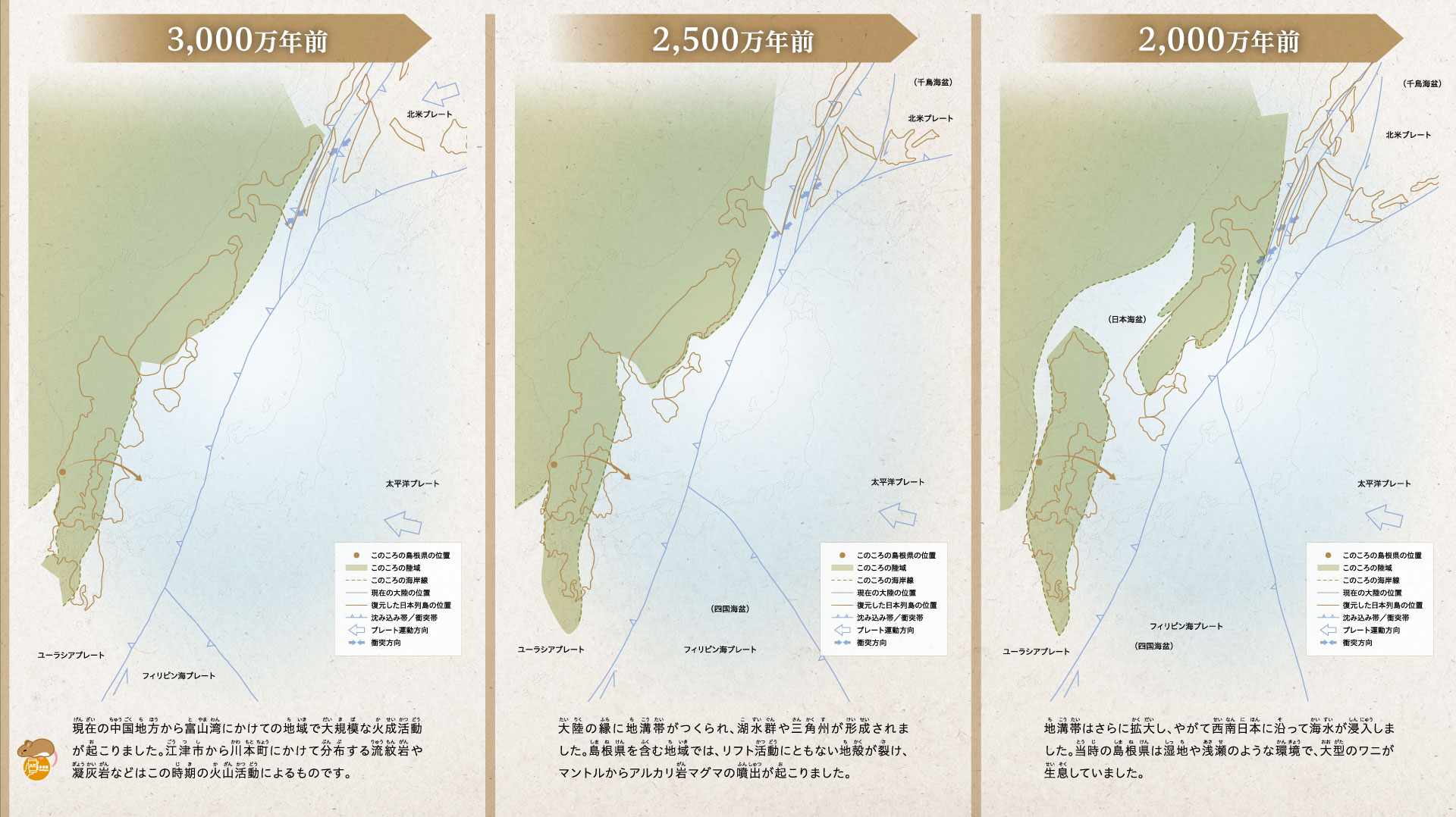

3,000万年前

現在の中国地方から富山湾にかけての地域で大規模な火成活動が起こりました。江津市から川本町にかけて分布する流紋岩や凝灰岩などはこの時期の火山活動によるものです。

2,500万年前

大陸の縁に地溝帯がつくられ、湖水群や三角州が形成されました。島根県を含む地域では、リフト活動にともない地殻が裂け、マントルからアルカリ岩マグマの噴出が起こりました。

2,000万年前

地溝帯はさらに拡大し、やがて西南日本に沿って海水が浸入しました。当時の島根県は湿地や浅瀬のような環境で、大型のワニが生息していました。

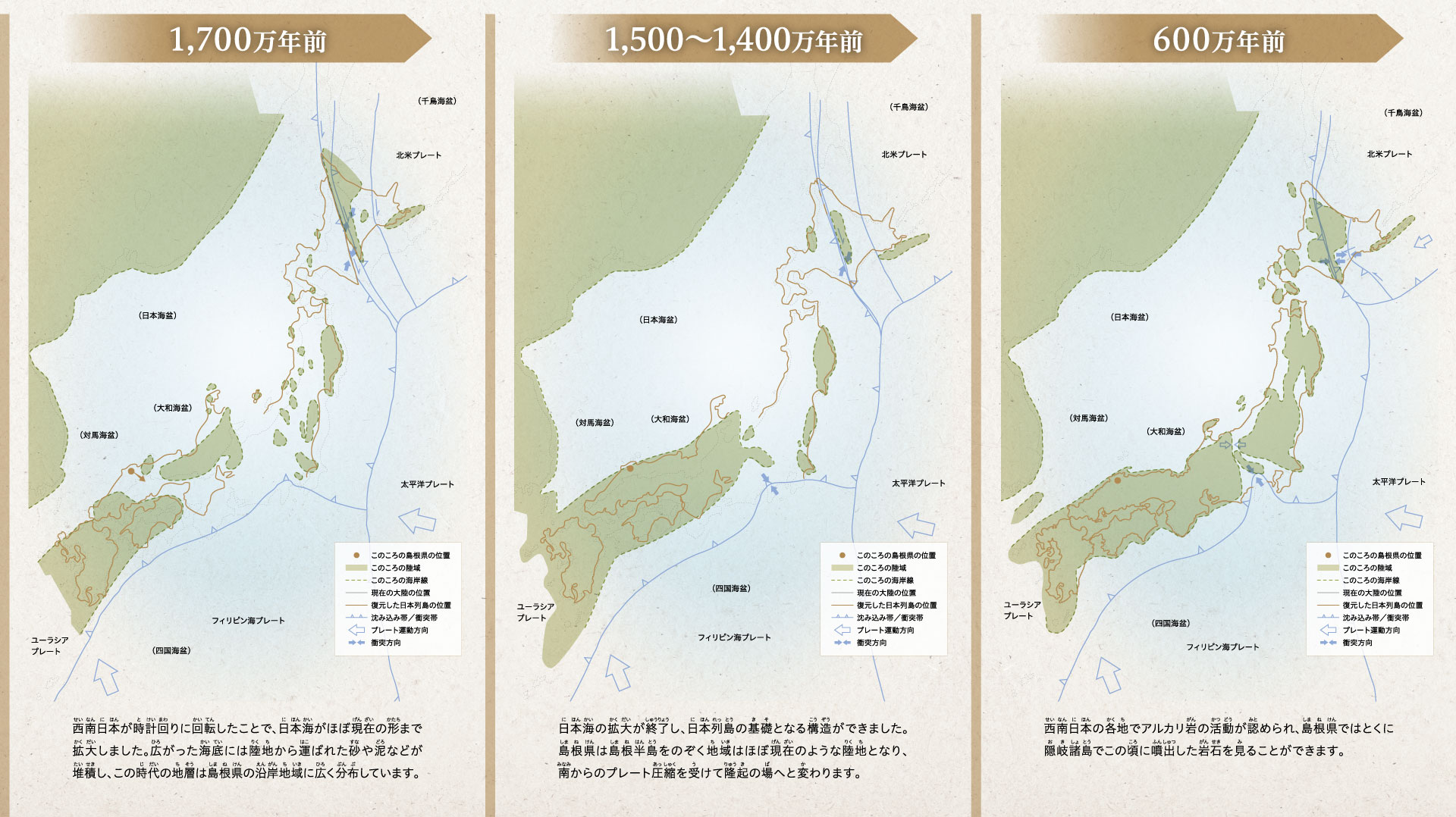

1,700万年前

西南日本が時計回りに回転したことで、日本海がほぼ現在の形まで拡大しました。広がった海底には陸地から運ばれた砂や泥などが堆積し、この時代の地層は島根県の沿岸地域に広く分布しています。

1,500~1,400万年前

日本海の拡大が終了し、日本列島の基礎となる構造ができました。島根県はほぼ現在のような陸地となり、南からのプレート圧縮を受けて隆起の場へと変わります。

600万年前

西南日本の各地でアルカリ岩のマグマ活動が起こりました。島根県では隠岐諸島や浜田市などでこの頃に噴出した岩石を見ることができます。

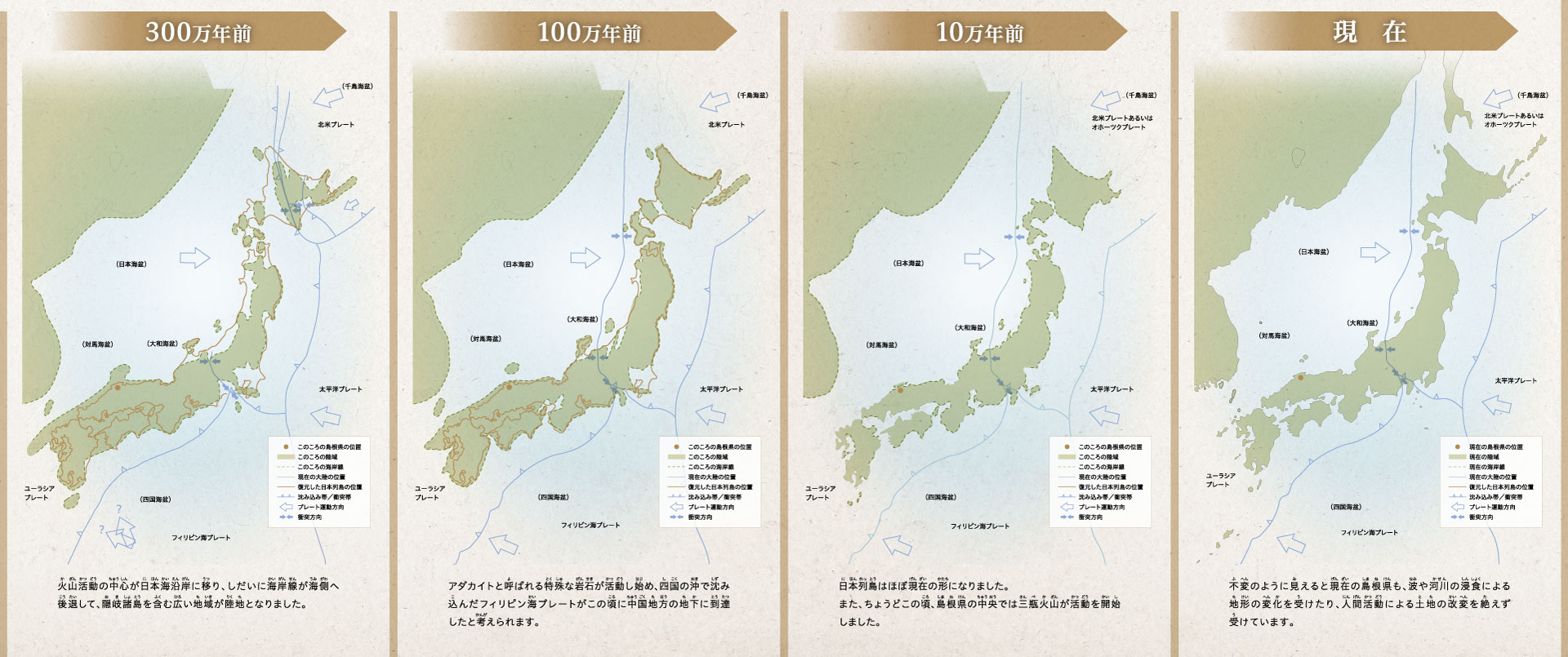

300万年前

火山活動の中心が日本海沿岸に移り、しだいに海岸線が海側へ後退して、隠岐諸島を含む広い地域が陸地となりました。

100万年前

四国の沖で沈み込んだフィリピン海プレートが中国地方の地下に到達したことで、アダカイトと呼ばれる特殊な岩石が活動し始めます。

10万年前

日本列島はほぼ現在の形になりました。また、ちょうどこの頃、島根県の中央では三瓶火山が活動を開始しました。

現在

不変のように見える現在の島根県も、波や河川の浸食による地形の変化を受けたり、人間活動による土地の改変を絶えず受けています。

1,700万年前

西南日本が時計回りに回転したことで、日本海がほぼ現在の形まで拡大しました。広がった海底には陸地から運ばれた砂や泥などが堆積し、この時代の地層は島根県の沿岸地域に広く分布しています。

1,500~1,400万年前

日本海の拡大が終了し、日本列島の基礎となる構造ができました。島根県はほぼ現在のような陸地となり、南からのプレート圧縮を受けて隆起の場へと変わります。

600万年前

西南日本の各地でアルカリ岩のマグマ活動が起こりました。島根県では隠岐諸島や浜田市などでこの頃に噴出した岩石を見ることができます。

300万年前

火山活動の中心が日本海沿岸に移り、しだいに海岸線が海側へ後退して、隠岐諸島を含む広い地域が陸地となりました。

100万年前

四国の沖で沈み込んだフィリピン海プレートが中国地方の地下に到達したことで、アダカイトと呼ばれる特殊な岩石が活動し始めます。

10万年前

日本列島はほぼ現在の形になりました。また、ちょうどこの頃、島根県の中央では三瓶火山が活動を開始しました。

現在

不変のように見える現在の島根県も、波や河川の浸食による地形の変化を受けたり、人間活動による土地の改変を絶えず受けています。